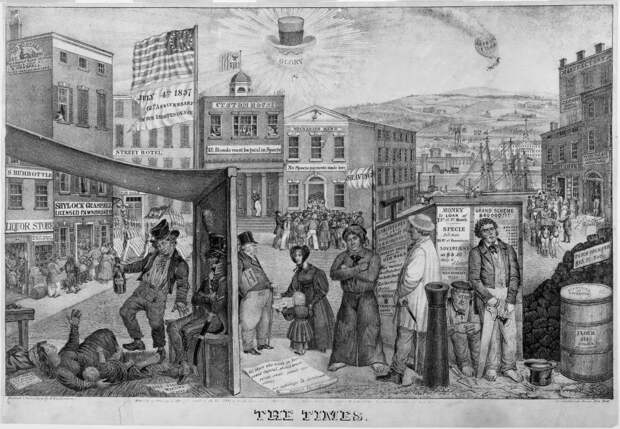

Политический плакат партии вигов: проблемы безработицы в США, 1837 год. Библиотека Конгресса США, Вашингтон

«…и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое».

Евангелие от Матфея, 7:27

Евангелие от Матфея, 7:27

Опыт истории. У Америки всегда были сложные отношения с деньгами. Америка — страна, построенная на амбициях и риске, когда та же самая жажда экономического роста выражается в безудержной спекуляции, за которой следует крах. И если вы думаете, что сегодняшняя экономика очень даже нестабильна — это и растущие долги, и инфляционная тревога, и страхи надвигающейся рецессии — то все это мы уже проходили. Проходили это и американцы. Причем много раньше нас, россиян.

Так, первый крупномасштабный экономический кризис, названный «Паникой 1819 года», был связан с последствиями войны 1812 года. Произошло падение цен на хлопок, который Англия перестала покупать. Проблемы на хлопковом рынке совпали с сокращением кредитования, так что молодая американская экономика серьезно пострадала. Многие владельцы ферм потеряли права на их выкуп. Произошло банкротство ряда банков.

Паника 1819 года продолжалась до 1821 года, а ее последствия сильнее всего ощущались на Западе и Юге. Всё это привело к тому, что президент Эндрю Джексон (седьмой президент) решился на ряд мер, которые в итоге стали «миной замедленного действия». Помимо этого, «паника 1819 года» заставила многих американцев понять важность государственной политики в их жизни. Вот только уроков из этих событий никто не извлек, что в итоге привело к одному из самых разрушительных экономических кризисов в истории США – «Панике 1837 года».

Тогда экономика США не просто пошатнулась. Она резко упала. Банки обанкротились. Безработица взлетела вверх просто невероятным образом, а цены на хлопок, самый ценный экспортный товар США, рухнули. Люди теряли дома, состояния и целые предприятия. И самое интересное, что все это произошло очень быстро. Что стало всему этому причиной, и нет ли в этом чего-то похожего на наше сегодня?

Ситуация, впрочем, была очень простой и понятной: это спекуляция, торговля хлопком и плохая работа банковской сферы. Впрочем, Соединенным Штатам в 1837 году едва исполнилось шестьдесят лет, это была молодая страна, только что пережившая революцию, несколько более ранних экспериментов по построению эффективной экономической модели. Но… не было накопленного предшествующим временем опыта. Экономические системы штатов были хрупкими и в значительной степени региональными. Идея единой национальной экономики все еще формировалась, и доверие к центральным институтам власти было довольно шатким. Как выглядит настоящая стабильная экономика, тогда никто не знал, а население в основном состояло из крестьян со свойственным крестьянству патерналистским менталитетом. И эта «молодость» и неопытность страны, конечно же, имели значение.

Более зрелая в историческом плане страна могла бы иметь более надежные гарантии, более четкий надзор или лучшее понимание долгосрочных последствий тех или иных манипуляций в области экономики. К тому же в годы, предшествовавшие 1837 году, экономика Соединенных Штатов были на подъеме, недаром туда массами отправлялись переселенцы из Европы. Экономика страны просто процветала. Спекуляция землей была безудержной, особенно на Юге и Западе. Банки раздавали кредиты, как мы раздаем детям конфеты на Пасху, причем очень часто они подкреплялись всего лишь одним рукопожатием.

В июле 1832 года президент США Эндрю Джексон наложил вето на законопроект, который бы позволил возобновить лицензию Второго банка Соединенных Штатов, срок которой истекал в 1836 году. «Второй банк США» действовал в качестве эмитента банкнот и фискального агента правительства. Из-за отказа в федеральной лицензии «Второй банк США» был лицензирован в штате Пенсильвания и с 1833 года работал уже как региональный банк. Но лишение статуса федерального банка привело к изъятию с его счетов средств Казначейства США, после чего он не мог уже кредитовать ни банки, ни плантаторов.

В итоге без этого банка, стабилизирующего всю финансовую систему, другие банки стали попросту мошенниками. Да и как было удержаться, ведь их же никто теперь не контролировал. Их называли «дикими» банками неспроста, и именно они-то как раз и финансировали безумную покупку земли. Тем временем президент Джексон принял одно из самых драматичных фискальных решений в истории Америки, а именно потребовал, чтобы вся покупка земли производилась только за золото или серебро, а не за бумажные деньги. Решение получило название «Циркуляра по деньгам». И хотя оно было призвано замедлить спекуляцию, на деле «циркуляр» вызвал самый настоящий «набег на банки», который лишил их твердой валюты, необходимой для того, чтобы оставаться на плаву.

Затем наступил «час Х»: цены на хлопок рухнули, так как Великобритания, крупнейший торговый партнер США, сократила его закупки. Мировой спрос на хлопок также упал. Понятно, что в этих условиях южные хлопковые плантации, которые были сильно закредитованы, одна за другой начали объявлять дефолт. Банки запаниковали. Кредиты иссякли. Бизнес обанкротился. И вот так Америка оказалась в центре полномасштабного экономического краха.

Депрессия, последовавшая за паникой 1837 года, длилась почти десятилетие. Уровень безработицы в некоторых городах достиг 25 %. Рынки недвижимости рухнули. Строительные проекты остановились. В Нью-Йорке вспыхнули беспорядки. В крупных городах образовались очереди за хлебом. Доверие к американской банковской системе и способности правительства управлять экономикой было серьезным образом подорвано.

«The Times» (карикатура США 1837 года на финансовую панику этого года), Эдвард Уильямс Клей (1799–1857). Вина явным образом возлагается на политику казначейства Эндрю Джексона, чья шляпа, очки и глиняная трубка со словом «Glory» видны в небе. Клей иллюстрирует последствия депрессии в уличной сцене, делая акцент на бедственном положении рабочего класса. Панорама офисов, доходных домов и магазинов отражает тяжелые времена. Таможня с табличкой «Все облигации должны быть оплачены звонкой монетой» простаивает. Напротив, банк «Механикс» по соседству, на котором висит табличка «Здесь не производятся платежи звонкой монетой», переполнен обезумевшими клиентами. Главные фигуры (слева направо): мать с младенцем на соломенной циновке, пьяный хулиган из Бауэри, ополченец (сидит, курит), банкир или землевладелец, встречающий нищую вдову с ребенком, босоногий моряк, водитель или земледелец, шотландский каменщик (сидит на земле) и плотник. Они контрастируют с преуспевающим адвокатом «Питером Пилледжем», которого забирает элегантная карета в дальнем правом углу. На заднем плане река, долговая тюрьма Брайдвелла и богадельня. С неба падает проколотый воздушный шар с надписью «Фонд безопасности». Карикатура была выпущена в июле 1837 года. На флаге, развевающемся слева, саркастические слова: «4 июля 1837 года 61-я годовщина нашей независимости». Библиотека Конгресса США, Вашингтон

И вышло так, что Мартин Ван Бюрен, восьмой президент США, как раз в то самое время, когда началась паника, должен был как-то разбираться с последствиями. И он решил, что лучшая политика — это невмешательство — экономическая философия, которая означает «пусть будет» или «руки прочь», выступающая за минимальное вмешательство правительства в рынок. Он считал, что правительство должно оставаться в стороне от происходящего, что позволит рынку исправиться самому.

Политические оппоненты его ругали, а экономические невзгоды способствовали подъему партии вигов. Новая политическая коалиция выступила против политики Джексона и за усиление роли Конгресса, федеральные инвестиции в инфраструктуру и более централизованный подход к экономическому росту.

В целом, 1837 год выявил хрупкость быстро расширяющейся и плохо регулируемой финансовой системы. И он показал, как быстро оптимизм может смениться паникой, когда люди теряют доверие к институтам, призванным защищать их деньги. И вот сегодня американцы все чаще вспоминают о 2008-м или о 2023 годе, и вновь они опасаются экономического краха. При этом экономический страх — один из старейших инструментов в политической игре. Он объединяет людей. Он требует действий или, по крайней мере, внимания. И совсем не так уж и плохо, что он глубоко эмоционален. Деньги — это ведь не только математика. Это контроль. Стабильность. Безопасность. Страх потерять то, что у вас есть, или никогда не получить то, что вам обещали.

От дебатов о золотом стандарте конца XIX века до страхов стагфляции 1970-х годов политики и эксперты долгое время использовали экономическую неопределенность, чтобы получить рычаги влияния на общество. Но то же самое они делают и сегодня. Включите новости, и вы услышите предупреждения об экономической катастрофе, связанные с любой обсуждаемой проблемой: инфляция, кредиты на жилье, социальное обеспечение, климат, политика, война, налоги. Риторика меняется, но главный страх остается прежним: что будет, если вся система вот-вот рухнет?

Паника 1837 года напоминает американцам, не всем, конечно, но тем, которые худо-бедно получили университетское образование, что их страна уже сталкивалась с подобным крахом. И не один раз. Экономические кризисы — это повторяющийся сюжет в истории Америки. По идее они должны знать, что, во-первых, неконтролируемая спекуляция приводит к катастрофе. Так было и будет всегда. Будь то земля в Миссисипи, акции сланцевого газа, субстандартные ипотечные кредиты или криптовалютные мемы, названные в честь собак, — когда рынок становится слишком горячим и люди берут взаймы под залог будущего без четкого плана по их возврату, крах экономики неизбежен.

Во-вторых, централизованное регулирование имеет важное значение. Во времена нестабильности нужны надежные инструменты поддержки, а не только одни лишь красивые лозунги. В-третьих, доверие — это все. Когда люди перестают доверять банкам, правительству или самой валюте, вся система может развалиться быстрее, чем кто-либо этого ожидает. Вот почему так важны четкая коммуникация и обратная связь между обществом и правительством, что, кстати говоря, касается также и нашего общества. И нужно не только для управления рынками, но и управления мышлением. И, наконец, экономическое восстановление требует времени. Кризис наступает быстро. Восстановление кредита доверия — медленный процесс. Отказ Ван Бюрена вмешаться, возможно, был философски правильным, но он же и был катастрофическим.

И вот сегодня политики все чаще говорят о «смерти доллара» (а страны мира медленно, но верно переходят к расчетам на национальные валюты), финансовые авторитеты предупреждают о гиперинфляции, а другие говорят, что огромный госдолг уничтожит Америку буквально в течение десятилетия. В любом случае это не что иное, как управление обществом, основанное на страхе. В итоге американцы постоянно находятся между крайностями: либо все хорошо, либо они в шаге от финансового краха. И то го же самого все больше и больше боятся также и россияне.

Однако история говорит нам, что истина лежит где-то посередине. Да, и у нашей экономики тоже есть свои уязвимости. Да, есть неэффективное управление, и спекуляция все еще существует по обе стороны океана. Но сегодня существуют институты, данные и инструменты, которых не было в 1837 году. Так что экономический страх сегодня продается точно так же, как и любой другой товар. Через массмедиа, а как же еще? И если заголовки резко бьют тревогу, мы рискуем вновь удариться в панику, то есть окончательно отключить интеллект, которого у большинства людей и так не очень много. Да и процентные ставки, и доступность/недоступность жилья, инфляция, увольнения, технологические коллапсы — все это реально. Но также реальна и возможность реагировать иначе, чем мы, и те же самые американцы это делали в прошлом. Мы можем настаивать на более разумном регулировании, которое защищает инновации и стабильность. Мы можем требовать большей прозрачности, как от правительства, так и от руководителей бизнеса.

Понятно, что все мы жаждем определенности. Мы боимся краха. И мы ищем кого-то — кого угодно — чтобы он сказал нам, что произойдет дальше. Но, возможно, настоящий урок прошлого заключается как раз не в прогнозировании будущего. Ведь история существует не для того, чтобы нас наказывать — она для того, чтобы смирять наши амбиции. И в следующий раз, когда кто-то вдруг громко закричит «крах», спросите себя: это дежавю или же просто перед нами еще один шанс сделать все правильно?