«Он одевался просто и чисто, ел так же просто, как и одевался, его еда подавалась на деревянных блюдах; действительно, его личная умеренность контрастировала с варварской расточительностью, которая была у него. Тем не менее, он был варваром с инстинктами дикаря». Аммиан Марцеллин, древнеримский историк

«Дело не в том, что я преуспел, а в том, что все остальные должны были потерпеть неудачу, ужасную, желательно на глазах у своих родителей», — Аттила

Прошло более 1500 лет после смерти Аттилы, а эта цитата, поставленная мною в виде эпиграфа, всё ещё точно отражает то, как люди видят его – свирепого разрушителя, который поставил на колени целые народы. В Средние века Католическая церковь всячески демонизировала его образ, а в XII веке теолог Цезарий Гейстербахский (ок. 1180 – ок. 1240) даже назвал его «Бичом Божьим» (Flagellum Dei).

Но ещё задолго до Цезария Гейстербахского, учёный и богослов Исидор Сивильский (ок. 560 – 636), в VII веке, то есть на 200 лет позже жизни нашего персонажа, в своей «Истории готов, вандалов и свевов» говорил, что нашествие гуннов, по его мнению, послано Богом в наказание христианам за их грехи – христианам, которые не до конца соответствуют высшей планке христианства.

«Как генерал, он всегда бывал на поле боя, он командовал, а не руководил, и всегда предпочитал дипломатию битве». Аммиан Марцеллин, древнеримский историк. Гравюра на дереве, издана в 1881 году.

И поэтому интересно разобраться, почему в памяти современных европейских народов герой этой статьи оставил такой поразительный след. Здесь можно вспомнить движения германских племён начального периода Великого переселения народов с такими легендарными вождями, как Аларих, Гейзерих и другие, которых сейчас уже и не вспомнить, которые крушили, сжигали и уничтожали, но это всё были вожди германские. А этот не германец. А кто?

Кто он?

Он – не самый симпатичный персонаж в мировой истории, жизнь которого была не очень долгой, но всё же он вошёл в историю с очень и очень длинным шлейфом! Мы знаем, когда он умер – в 453 году, а всё остальное примерно вычисляется по косвенным данным, сопоставляя сведения о возрасте его родственников, упоминания в летописях и так далее. И получается, что родился он примерно в десятых годах V века и прожил меньше пятидесяти или около того лет, но след, оставленный им в истории, был совершенно поразительным, а впечатление, произведённое его завоеваниями на современников, было такое потрясающее, что оно полностью демонизировало его личность. Всё дело в том, что он не принял христианство, а оставался язычником…

Обстановка ранней жизни Аттилы разворачивается на фоне динамичного и сложного геополитического ландшафта Европы. После смерти вождя гуннов Руа (Ругила), два его племянника – Аттила и Бледа, разделяя между собой лидерство, стали совместно править гуннами.

На заметку. Гунны – народ предположительно тюркского происхождения, впервые упоминается в римских источниках историком Тацитом в 91 году н. э. А в Европу гунны пришли, уже когда пересекли Волгу, около 373 года, покорив племена аланов и державу готов во главе с Эрманарихом (Германарих), заслужив при этом репутацию непобедимой варварской силы. Многие беженцы из германских племён, завоёванных гуннами, мигрировали на территорию Римской империи, откуда римляне и узнали о новой для них угрозе. Между 395 и 398 годами н. э. они захватили римские территории Фракии и Сирии, разрушая города и разоряя сельскохозяйственные угодья, но не проявляя никакого интереса к заселению этих регионов. Скорость, с которой гунны двигались, к концу IV века привела их на берега Дуная – в Паннонию, откуда они до появления Аттилы совершали небольшие набеги на Восточную Римскую империю...

Несомненно известно, что они двигались на запад и грабили всё, что попадалось им на пути. Древний историк Аммиан Марцеллин (IV век) описывал их как самых зверских из всех варваров с очень слабой цивилизацией. Он привёл пример, когда гунны не готовили пищу должным образом. Вместо этого они клали еду между бёдер, чтобы согреть её. Гравюра из книги Чарльза Ф. Хорна «Великие люди и знаменитые женщины: серия набросков пером и карандашом». 1894 год. Источник: Getty Images

Но приход Аттилы к власти является свидетельством его амбиций и хитрости – около 445 года н. э. Бледа умирает при загадочных обстоятельствах, что заставило многих современников, а позже и историков, предположить, что Аттила организовал смерть своего брата, чтобы получить единоличную власть над всей гуннской империей.

На изображении слева: браслет гуннов, V век н. э. Источник: Walters Art Museum. Справа: тюркский композитный лук. Источник: The Metropolitan Museum of Art

Итак, устранив своего брата Бледу с дороги, Аттила приступил к серии военных кампаний, призванных укрепить его власть и расширить его территорию. И одной из первостепенных целей Аттилы было объединение разрозненных гуннских племён и укрепление связей внутри его империи.

«Они носят льняную одежду или сшитые вместе шкуры полевых мышей, и это как дома, так и за границей. Когда такая туника надевается, её уже не меняют, пока от долгого гниения она не распадётся на части. Их головы покрыты круглыми шапками, а их волосатые ноги – козьими шкурами, а их обувь, не знающая никакой колодки, настолько неуклюжа, что мешает им ходить». Аммиан Марцеллин, древнеримский историк. Источник: Alamy Stock Photo

И он добился этого, продемонстрировав как стратегическую дипломатию, так и безжалостную военную доблесть. Ранние военные кампании Аттилы служили двойной цели – они подавляли внутренние разногласия и значительно расширяли влияние гуннов по всей Восточной Европе.

Золотая фибула (застёжка для одежды) с головой лошади, начало V века нашей эры. Художественный музей Уолтерса (Walters Art Museum), Балтимор. Эта фибула имеет форму головы и шеи лошади. Точки указывают на текстуру шерсти, а петлевая филигрань используется для гривы. Хотя форма булавки и была вдохновлена римскими образцами, сама тема лошади отражает важность этих животных для гуннов

Полностью подчинив себе соседние племена и приняв их воинов в свои ряды, Аттила создал мощную и сплочённую боевую силу, способную сразиться даже с самыми могущественными врагами. И по мере того, как Аттила укреплял свою власть над гуннами и другими племенами, он начал нацеливаться на достижение более высоких целей, выходящих за рамки внутренней консолидации.

Согласно наиболее популярной в настоящий момент теории, предками гуннов были китайские хунну, которые по мере кочевания на запад смешивались с другими племенами: от дальневосточных до западно- и восточноевропейских. А за пятьдесят шесть лет до того, как они начали напрямую угрожать Римской цивилизации, гунны в 375 году н. э. разгромили державу Эрманариха, вытеснив оттуда готов, и вышли на границы римского мира. А в 396 году они пересекли Кавказ, совершили набег на Армению и «опустошили прекрасные поля Сирии». Однако в 409 году, когда Аларих был тогда нацелен на Италию, они только пересекли Дунай и двинулись в Болгарию, Улдин, их вождь и дедушка Аттилы, хвастался в истинно варварской манере: «Всё, что освещает солнце, я могу завоевать, если захочу». Это было первое притязание варвара, громкое и явное, на «место под солнцем»... [/i]

Таким образом, к середине 440-х годов Аттила превратил гуннов из слабо организованной группы кочевых племён в централизованное и мощное образование, способное бросить вызов мощи даже самому Риму!

Его ранние набеги, ещё с братом Бледой, на Римские территории были одновременно и демонстрацией силы, и тактикой для оценки реакции Римской империи. Эти вторжения отмечались быстрыми и жестокими атаками на римские поселения, оставляя следы разрушений, которые закрепили репутацию Аттилы как грозного и неумолимого лидера. И эти успехи, в сочетании с его растущей репутацией, привлекали к нему всё больше и больше воинов, жаждущих разделить военную добычу и славу завоевателя.

Дипломатия и отношения с Римской империей

Взаимодействие Аттилы с Римской империей было сложным и многогранным и характеризовалось сочетанием агрессивных военных требований и проницательной дипломатии. Первоначально гуннское взаимодействие с Империей, как уже было сказано выше, включало в себя серию набегов и стычек, которые подготовили почву для последующих переговоров, где Аттила, часто используя свою военную силу, оказывал давление на римских чиновников для получения от них уступок и дани.

«Аттила». Мир Аттилы был в движении. Кочевой образ жизни гуннов означал, что он вырос в обществе, которое ценило мобильность, воинские навыки и приспособляемость к различным условиям. Очень меткое определение гуннам дал древнеримский историк V века Аммиан Марцеллин: «Они не живут под крышами домов, а смотрят на них как на могилы и входят в них только по необходимости. У них не найти даже хижины, крытой тростником; но они бродят по горам и лесам, приучая себя с младенчества переносить крайности мороза, голода и жажды». Источник: коллекция картин, отделение искусства, гравюр и фотографий Мириам и Айры Д. Уоллах, Нью-Йоркская публичная библиотека

Одним из основных способов взаимодействия Аттилы с цивилизованным римским миром была Восточная Римская империя, которой в то время правил Феодосий II. Отношения начались со знаменательного события в 435 году, когда Аттила и его брат Бледа, которые тогда ещё вдвоём были соправителями гуннов, заключили Маргусский договор с Византией, который был прямым результатом устрашающего присутствия гуннов на римских границах и включал в себя согласие римлян платить ежегодную дань золотом, чтобы обеспечить мир.

На заметку. Маргусский мирный договор – договор между гуннами и Римской империей, подписанный в Маргусе (современная территория Сербии), включающий в себя удвоение ежегодной дани, запрет на вступление в союзы с врагами гуннов и выдача всех врагов гуннов.

Также важно помнить, что мир Аттилы был многокультурным, на него сильное влияние оказало взаимодействие как с различными германскими племенами, так и с самой Римской империей. И эти культурные влияния, вероятно, сыграли значительную роль в формировании будущего стиля руководства Аттилы и его военной тактики. Хотя культура гуннов, их язык и общественные структуры значительно отличались от оседлых цивилизаций того периода, важно предостеречь от слишком распространённого понимания гуннов как «варваров». За эти несколько столетий, когда гунны дошли до границ Европы и впитали в себя множество оседлых народов, они уже были не такими дикими, как были во времена их обитания за Уральскими горами. Источник: коллекция изображений Нью-Йоркской публичной библиотеки

Однако мир между гуннами и Империей, установленный Маргусским договором, был хрупким и недолговечным, а требования Аттилы об увеличении дани были встречены сопротивлением, и это привело к возобновлению вторжений гуннов на территорию Империи.

Аттила и Восточная империя

Между 441 и 443 годами Аттила, с тогда ещё живым братом Бледой, совершил несколько вторжений на Балканы, вызвав широкие опустошения и вынудив Византию, занятой тогда войной с персами и вандалами Гейзериха, пересмотреть условия договора, результатом которого стало ещё одно значительное увеличение дани, выплачиваемой гуннам.

Рисунок Аттилы, царя гуннов. Из иллюстрации книги К. К. Абаза «Героические рассказы: Народы Востока и Запада». 1891 год. Санкт-Петербург

Конфликт между Империей и гуннами вновь разгорелся в 446 году, когда Византия нарушила условия договора и прекратила выплачивать ежегодную дань гуннам. В ответ Аттила вновь вторгся на Балканы, разграбил византийские города и потребовал от императора Феодосия II выплату ранее оговоренной дани и выдачи перебежчиков. Император Феодосий II на совете решил скорее вступить в войну, чем выполнить унизительные требования гуннов.

Аттила и император Феодосий II

Взяв курс на войну с гуннами, император Феодосий II отправил римские легионы со своей базы в Марцианополе, под командованием магистра пехоты и кавалерии (magister utriusque militiae) Арнегискла, на запад, чтобы сражаться с гуннами, где на реке Утус в Дакии они вступили в бой с армией Аттилы.

Река Вит (бывшая Утус). Битва при Утусе произошла в 447 году между армией Восточной Римской империи и гуннами под предводительством Аттилы. Эта река сегодня называется Вит в Болгарии. Это было последнее из кровопролитных генеральных сражений между Восточной Римской империей и гуннами. Дело в том, что многие византийские формирования были отозваны, чтобы противостоять угрозе вандалов на Сицилии. Единственные на Балканах доступные римские силы находились под командованием полководца Арнегискла. Римская армия, которая двинулась на запад, чтобы вступить в бой с армией гуннов в римской провинции Дакия, скорее всего, состояла из объединённых сил в количестве около 25 000 человек

В этом сражении римляне, по мнению большинства современных историков, потерпели поражение – римские полевые армии были уничтожены, а сам Арнегискл погиб в битве. Поражение римлян было настолько катастрофическим, что в 478 году, даже после тридцати лет восстановления, фракийская армия всё ещё насчитывала менее половины своей прежней численности…

На заметку. Одним из римлян, принявших участие в битве на Утусе и выживших в ней, был некий офицер средних лет по имени Марциан, который три года спустя стал византийским императором.

Картина «Пир Аттилы» (1870). Сцена из полотна венгерского художника Mór Than (1828–1899), взята из фрагмента «Византийской истории» Приска Панийского: «Когда начал наступать вечер, зажглись факелы, и два варвара вышли вперёд к Аттиле и пели песни, которые они сочинили, воспевая его победы и его великие подвиги на войне. И пирующие смотрели на них, и некоторые радовались песням, другие воодушевлялись, вспоминая войны, а иные заливались слезами – те, чьи тела ослабли от времени, а дух был вынужден пребывать в покое». На картине Аттила находится в центре, а молодой человек слева от него, вероятно, его сын Эллак. Сам же Приск Панийский, римский дипломат и летописец, находится справа, держа в руке книгу

Одержав победу над римским войском на реке Утус, Аттила направился на юг. Разграбив и разрушив Маркианополь во Фракии (город лежал в запустении, пока император Юстиниан не восстановил его сто лет спустя), он двинулся на Константинополь, который находился в непосредственной опасности, так как его стены были разрушены во время землетрясения в ноябре 447 года. Но городские стены были быстро восстановлены, да и, кроме того, тяжёлые потери в Утусе серьёзно ослабили его армию, поэтому у Аттилы не было никаких шансов против Константинополя, что и заставило Аттилу отказаться от любых мыслей об осаде столицы.

Восстановленный участок Феодосиевых стен Константинополя. Феодосиевы стены Константинополя являются одним из самых внушительных оборонительных сооружений античного и средневекового мира. С момента их возведения в начале V века нашей эры, во время правления императора Феодосия II (отсюда и название), Феодосиевы стены защищали город Константинополь, столицу Восточной Римской империи. На протяжении столетий это внушительное сооружение представляло собой непреодолимое препятствие для волн захватчиков, которые пытались завоевать город и, как следствие, саму Империю. Наконец, в 1453 году, более чем через тысячу лет после их возведения, Феодосиевы стены пали под огнём османских пушек. Однако стены пережили и Римскую, и Османскую империи и до сих пор стоят в самом сердце современного Стамбула

Летописец Каллиник из Руфинианы (пригород Константинополя) писал в своём «Житии святого Ипатия», что «более ста городов были захвачены, Константинополь едва не оказался в опасности, и большинство людей бежали из него».

Мир с Восточной империей

Мир был восстановлен только после подписания договора осенью 447 года (или в 448 году), по которому византийский император Феодосий II был вынужден купить позорный мир ценой немедленной выплаты дани в размере 6000 фунтов золота авансом и 2100 фунтов ежегодно. Кроме того, на римской территории была создана нейтральная территория, простиравшаяся на глубину 100 римских миль, или пять дней пути к югу от Дуная, и функционировавшая как буферная зона.

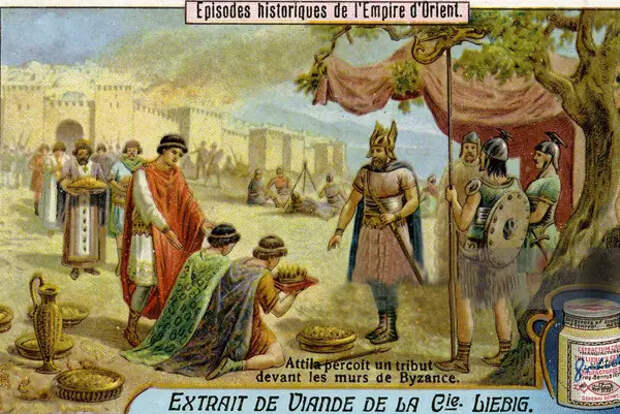

«Аттила Гунн получает дань у стен Византии». Аттила был одним из самых грозных врагов Римской империи, но воздерживался от нападения на Константинополь из-за хорошо укреплённых стен. Понеся рад поражений от гуннов, император Феодосий II был вынужден купить позорный мир ценой немедленной выплаты 6000 фунтов золота, ежегодной дани в размере 2000 фунтов и обязательства, что Империя никогда не будет нанимать или предоставлять убежище никому из тех, кого Аттила считал своими подданными. Из серии Либиха (Liebig series): «Исторические эпизоды Восточной империи». 1910 год. Источник: Hulton Archive

Война с Западной империей

Дипломатические манёвры Аттилы не ограничивались только одной Восточной империей. Его взаимодействие с Западной Римской империей даёт ещё один слой его сложных отношений с Римом. Отношения Аттилы с Валентинианом III (годы правления 425-455 гг.), западным римским императором, и его двором в частности, включали переговоры с участием влиятельного римского полководца Флавия Аэция.

Иллюстрация «Святая Женевьева перед Аттилой Гунном». Святая Женевьева – христианская святая и покровительница Парижа. В начале 451 года, когда Аттила со своей армией гуннов опасно приблизился к Парижу, грабя и опустошая всё на своём пути, городские жители, охваченные паникой, хотели убежать, но Женевьева, сохранив хладнокровие, собрала женщин в церкви, чтобы попросить Бога о помощи и придать храбрости мужчинам. И Аттила вскоре отошёл от Парижа. Во время Французской революции мощи Святой Женевьевы были сожжены безбожниками, а пепел развеян над Сеной. Иллюстрация Камиля Жильбера (Camille Gilbert). 1890 год.

После блестящих побед над Восточной империей, Аттила начал искать повод для нападения на Запад и нашёл его в лице Гонории, сестре императора Валентиниана III, которая в 435 году, ещё пятнадцать лет назад, послала своё кольцо Аттиле, предложив себя ему в качестве невесты. Варвар за эти пятнадцать лет забыл про романтическое предложение, сделанное ему Гонорией, но всё же хранил её кольцо и не делал никаких попыток или требований взять её в жёны. Но в 450 году он вдруг вспомнил об этом деле и сразу же отправил императору Валентиниану послание, в котором заявлял, что Гонория и её имущество принадлежат ему, а вместе с ней и половина всей Западной империи. Он утверждал, что с величайшим удивлением узнал, что его невеста из-за него подверглась позору и даже была заключена в тюрьму, и он настоял на том, чтобы её немедленно отпустили на свободу и отправили к нему с её частью наследства её отца и половиной Западной империи в качестве приданого.

Монета времён императора Флавия Валентиниана I (321–375 гг. н. э.). Источник: Alamy Stock Photo

На это удивительное предложение Валентиниан ответил, что Гонория уже замужем, и что, следовательно, она не может быть женой гунна, поскольку, в отличие от варваров, римляне не признавали многожёнства, и что его сестра не имеет никаких прав на Империю. Тогда Аттила через послов приказал императору Валентиниану «держать для него готовым свой дворец», и весной 451 года гунны и другие подвластные Аттиле племена вторглись на территорию Галлии.

Разграбление римской виллы в Галлии ордами Аттилы. Фрагмент из «Истории величайших наций», опубликованной в 1901-1906 годах. Художник: Жорж Рошегроссе (Georges Rochegrosse).

Пытаясь найти себе союзников в лице вестготов, император Валентиниан III обратился к «храбрейшему из варваров» королю вестготов Теодориху и призывал его противостоять «тирану вселенной». Между тем Аттила уже захватил и разрушил Трир, Кёльн, Реймс, подошёл к Орлеану и осадил его, но на помощь осаждённому Орлеану подошли союзнические армии римского полководца Флавия Аэция и крупные силы короля вестготов Теодориха I и бургундского короля Гундобада.

Современная реконструкция, изображающая позднеримских всадников. В период 395-476 гг. армия Западной Римской империи постепенно распадалась, в то время как её аналог на востоке, известный как армия Восточной Римской империи (или ранняя византийская армия), оставалась в значительной степени неизменным по размеру и структуре до правления Юстиниана I (годы правления: 527-565 гг. н. э.). Позднеримская, как на Западе, так и на Востоке Империи, кавалерийская война принципиально отличалась от раннеримской античной кавалерийской войны. И это различие было связано с тем, что римляне адаптировали свою кавалерию у аланов и гуннов и обучали её сражаться в стиле степных кочевников...

На заметку. Флавий Аэций – римский полководец и государственный деятель последнего периода существования Западной Римской империи, курирующий политику варварских федератов, поселившихся на территории Западной Римской империи. Аэций в юности был заложником при дворе Аттилы и многому научился о тактике гуннов. Его часто называли «последним из римлян», а британский историк и автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» Эдвард Гиббон называл его «человеком, которого всенародно чествовали как ужас варваров и опору Республики» за его победу на Каталаунских полях. А Джон Б. Бьюри, историк из Ирландии, отмечает: «То, что он был единственной опорой и оплотом Западной империи при жизни, было единодушным вердиктом его современников». В 454 году он был убит императором Валентинианом III, после чего лангобардский церковный писатель и историк Павел Диакон написал: «Так погиб Аэций, воинственнейший муж и некогда ужас могущественного короля Аттилы, а вместе с ним пала и Западная империя, и благо государства, и их уже более не удалось восстановить».

Под командованием римского полководца Флавия Аэция находились Гундобад, бургундский король и король вестготов Теодорих I. Это были основные силы антигуннской коалиции, хотя в этом сражении участвовали и другие германские племена. На изображении слева: возможный диптих Аэция. Историк Ян Хьюз (Ian Hughes) в своей книге «Аэций: Немезида Аттилы» предполагает, что это вполне может быть Аэций. В центре: король бургундов Гундобад перед своим войском. Справа: король вестготов Теодорих I

Битва на Каталаунских полях

Столкнувшись с такой грозной силой, в лице германо-римской коалиции, Аттила со своим войском отошёл на Каталаунские поля (200 км от Орлеана), где на обширной равнине в современной французской провинции Шампань состоялось генеральное сражение, однако его точное место и дата до сих пор остаются неизвестными.

Стоковая иллюстрация «Битва на Каталаунских полях между римлянами и гуннами». Битва на Каталаунских полях. Битва произошла 20 июня 451 года н. э. между римлянами под командованием Флавия Аэция и гуннами под командованием Аттилы. Битва закончилась тактическим поражением гуннов и значительно затруднила их попытку завоевать Западную Европу, хотя король вестготов Теодорих I и был убит. Гравюра на дереве по рисунку немецкого художника XIX века В. Даймлинга из книги «Рим – Начало, прогресс, расширение и упадок Мировой империи от римлян» доктора Вильгельма Вегнера. Лейпциг, 1864 г.

Неизвестным остаётся и точное количество войск, участвовавших в этой битве, но предполагается, что германо-римская коалиция под руководством Аэция насчитывала около 80 000 солдат и состояла из разнообразной группы солдат, включая римлян, вестготов, бургундов и других германских племён, в то время как коалиция под руководством Аттилы насчитывала около 100 000 солдат и состояла в основной своей массе из гуннов, но также включала в себя аланов и различные германские племена.

Слева: Император Валентиниан III. Смерть ненадолго пережившего Аттилу императора стала катализатором падения Западной Римской империи. В год его смерти (455 год н. э.) Рим был разграблен вандалами, после чего последовала вереница «недолговечных» императоров, которые были в основном марионетками в руках германских варваров. Закончился же этот нестабильный период низложением молодого императора Ромула Августа варваром-германцем Одоакром в 476 году. Справа: золотой солид с изображением Гонории, старшей сестры императора Валентиниана III. Гонория прославилась тем, что попросила вождя гуннов Аттилу освободить её от власти брата и взять её в жёны, чтобы избежать принудительного замужества с престарелым римским сенатором. Этим поводом и воспользовался Аттила для нападения на Западную Римскую империю. Монетный двор Равенны

В результате этого сражения, длившегося два дня, обе стороны понесли серьёзные потери, в которых погиб король вестготов Теодорих I (годы жизни: 393–451 гг.), а войско Аттилы понесло существенный урон и забаррикадировалось в укреплённом лагере, окружив себя со всех сторон кибитками.

Три огромные армии – римская, вестготская и гуннская – столкнулись в одном из крупнейших и самых кровопролитных сражений в древности. Несмотря на большие потери, римский полководец Аэций сумел победить гуннов и изгнать их из Галлии. Аэций выиграл это сражение, но позволил гуннам бежать, сославшись на свою старую дружбу с Аттилой, у которого он когда-то был в заложниках. Считается также, что Аэций действительно хотел сохранить с помощью гуннов противовес готам в этом регионе. После битвы он осмотрел поле боя и прокомментировал эту кровавую бойню одним предложением, известным по сей день – cadavera vera inumera, что означает «поистине бесчисленное количество тел». Согласно древним источникам, многие были убиты в этой битве – современники приводят цифры: 300 или 180 000 жертв. Изображение из «Истории Наций» Хатчинсона (History of the Nations), 1915 год

Эта битва стала одной из самых значительных сражений в карьере Аттилы, но даже несмотря на свою свирепую репутацию, он не смог победить германо-римскую коалицию во главе с Аэцием. Сражение ознаменовало начало конца для гуннов, а Каталаунские поля стали поворотным моментом в истории Европы, сформировали будущее Римской империи и положили конец гуннским вторжениям. Таким образом, часть Западной Римской империи – Галлия – была спасена, а с Галлией – и будущее Запада и всей римской цивилизации.

Но Аттила не был уничтожен...

Поход Аттилы в Италию

Потерпев значительное поражение в Галлии от рук германо-римской коалиции, Аттила быстро, в течение одного года, восстановил свою армию и в июне 452 года вторгся в Италию со стороны Паннонии (современная Венгрия) через широкий равнинный проход в Альпах. По мере того, как он продвигался по северной Италии, разграбляя города и почти не встречая никакого сопротивления, ситуация казалась ужасной для Рима. Но серьёзный момент наступил тогда, когда ключевой и хорошо укреплённый город Аквилея (Aquileia), имеющий решающее значение для римлян в силу своего стратегически важного расположения, был взят в осаду.

Способность Аттилы беспрепятственно пройти через северную Италию ещё больше выявила слабость западной римской армии и её уменьшающийся контроль над провинциями. «Аттила сжигает города во время вторжения в Италию». Гравюра на дереве, недатированная.

Аттила осаждал Аквилею в течение трёх месяцев, и грозная оборона города держалась крепко. Однако известная легенда гласит, что судьба города изменилась из-за одного предзнаменования – когда Аттила собирался уже отступить, он увидел белого аиста, улетающего из города с птенцами. Полагая, что это знак того, что конец города близок, он приказал своим войскам продолжить атаку, после чего часть городских стен рухнула, и гунны вошли в город и полностью его разрушили.

«Аттила Гунн». Аттила разрушает Аквилею, 452 год н. э. В течение трёх месяцев Аттила осаждал римский город Аквилею, используя для этого осадные машины, в итоге гунны ворвались в город и подвергли Аквилею ужасной участи. На изображении Аттила сидит на своей лошади, ему вручают разграбленный богато украшенный стеклянный кубок, а вокруг него его гунны и их германские союзники грабят и сжигают город. Грабежи, убийства, взятие в плен и сжигание великого города. Несколько римских солдат отчаянно сопротивляются на заднем плане. Взятие Аквилеи было тяжёлым ударом для римской цивилизации, поскольку это был буквально город-крепость, охранявший Италию. Гунны были большими этническими ассимиляторами. В то время как высшие классы гуннов, вероятно, выглядели как монгольские элементы, солдаты, вероятно, были либо из завоёванных народов, либо из присоединившихся к войску Аттилы, которых гунны подобрали по мере продвижения. Так что гуннские доспехи пришли из разных культур, как и солдаты. Источник: Osprey Publishing

На заметку. Опустошение Аквилеи было настолько полным, что город исчез из исторических записей на целых несколько столетий, а его чудом выжившие жители бежали в близлежащие лагуны, где они позже основали свои поселения, которые впоследствии стали Венецией.

Колонны Форума Аквилеи. Римский город Аквилея (Фриули) был основан в 181 году до н. э. римлянами и являлся важным пограничным военным городом ещё со времён Республики, и стал одной из столиц Римской империи при императоре Максимиане (годы жизни: 250–310 годы н. э.). Упадок Аквилеи был длительным и постепенным процессом, общим для многих римских городов в районе реки По. То, что изначально было её сильной стороной – то есть перекрёстком между Балканами, Востоком и Италией, стратегическим форпостом на территориях Востока – становится причиной слабости перед лицом беспорядков, которые развиваются внутри Империи. В 452 году н. э. город был окончательно разрушен ордами гуннов Аттилы, так и не вернув себе былой славы... Фото: Gianluca Baronchelli

После падения Аквилеи, Аттила продолжил своё продвижение на юг Италии, продолжая и далее грабить римские города, а Флавий Аэций, несмотря на то, что был одним из самых способных полководцев Рима, не смог организовать эффективного сопротивления гуннам. Римская армия, ослабленная предыдущими конфликтами и общей политической нестабильностью, была не в состоянии остановить наступление варваров.

Марш к Милану

После разрушения Аквилеи Аттила двинулся дальше по северной Италии. Следующим крупным городом на его пути стала Падуя (Patavium), которую он также разграбил. В отличие от Аквилеи, большинство городов по пути не сопротивлялись его войскам, предпочитая вместо этого сдаться без боя. Вероятно, это было вызвано страхом, поскольку римские защитники не смогли остановить гуннов в Аквилее. В результате путь Аттилы к Милану (Mediolanum) был в основном беспрепятственным.

Осада Милана

Подробных отчётов об осаде Милана Аттилой не сохранилось, но косвенные свидетельства указывают на то, что это была кровавая битва со значительными разрушениями. Дело в том, что Милан был важным городом в Западной Римской империи, служившим столицей Империи до 402 года н. э., до тех пор, когда императорский двор не переехал в более защищённую Равенну, однако к 452 году нашей эры Милан всё ещё оставался богатым и стратегически важным административным центром, что сделало его главной целью для Аттилы.

Остатки Стены Максимиана внутри комплекса Археологического музея Милана (Museo Archeologico di Milano). В 286 году император Диоклетиан решил перенести столицу Западной Римской империи из Рима в Медиолан – современный Милан – и назначил Максимиана, как соимператора править Западной империей, в то время как он сам мог расслабиться в более мирной Восточной империи. Максимиан создал сильную оборону для нового имперского города, включая новые стены, ворота и башни. Башня и стена на этой фотографии, которые сейчас являются частью Археологического музея, являются последними останками городской стены. Милан (Медиоланум) был столицей Империи с конца III по начало V века н. э.

Как уже было сказано, никаких отчётов об осаде Милана не сохранилось, но историки делают вывод об интенсивности осады из более позднего письма, написанного Максимом II (ок. 380 – ок. 465), епископом Турина, который обратился к миланским горожанам после вторжения. Его слова предполагают, что Милан претерпел огромные разрушения, и что большая часть города была разрушена. Гунны, вероятно, сокрушили оборону города, разграбили его сокровища и убили большую часть его жителей.

Осада и последующее взятие Милана Аттилой в 452 году стало самым значимым эпизодом в походах гуннов против Западной Римской империи, что нанесло сокрушительный удар по одному из важнейших городов Рима на севере Италии. А варварское разрушение Милана было частью более масштабной кампании Аттилы в Италии, целью которой было оказать давление на императора Валентиниана III, чтобы тот уступил его требованиям, включая предложенный брак с сестрой императора Гонорией.

Осада и взятие Милана в 452 году стали решающим событием в упадке Западной Римской империи – разрушение такого важного города продемонстрировало неспособность Рима защитить свои основные территории от внешних угроз. Это также стало сигналом о растущей мощи других варварских племён, которые в конечном итоге захватили большую часть земель Империи.

Падение Милана стало одним из последних варварских ударов по Западной Римской империи, которая полностью рухнула всего несколько десятилетий спустя в 476 году, когда германцем Одоакром был свергнут последний император Ромул Августул.

На заметку. Одним из самых печально известных событий, связанных с разграблением Милана, была картина в императорском дворце. На картине были изображены римские цезари, восседающие на тронах, и вожди варваров, преклонившие перед ними колени в знак покорности. Увидев это, Аттила приказал изменить картину, поменяв роли – гунны теперь были изображены как правители, а цезари были изображены преклонившими колени и высыпающими мешки золота в мольбе перед троном Аттилы.

Флавий Аэций и ответ Рима

В то время как Милан и другие города на севере Италии пали под натиском гуннов, Флавий Аэций, римский полководец (Magister Militum), изо всех сил пытался организовать эффективное сопротивление гуннам. Аэций, ранее победивший Аттилу в 451 году в битве на Каталаунских полях, не смог повторить этот успех в Италии – вместо того чтобы вступить с Аттилой в решающую битву, Аэций полагался на тактику преследования. Его войска замедляли продвижение Аттилы с помощью стычек, засад и нарушения линий снабжения, но этого было всё же недостаточно, чтобы остановить вторжение гуннов – римская армия была значительно ослаблена, а оборона Италии была плохо подготовлена к тому, чтобы выдержать столь масштабное наступление.

Но, несмотря на успешный захват и разрушение такого ключевого города, как Милан, Аттила всё же не стал нападать на сам Рим. Несколько факторов повлияли на его решение об отступлении.

«Встреча папы Льва Великого и Аттилы». Фреска итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля, написанная им в 1513-1514 годах. Разграбив несколько крупных городов и уверенно продвигаясь к Риму, Аттила недалеко от современного города Мантуя встретился с папой Львом I, известным как Святой Лев, который отправился из Рима, чтобы убедить Аттилу остановить вторжение. И хотя нет никаких записей о том, что же они сказали другу, сразу же после встречи Аттила начал полное отступление. Теории варьируются от предположений о том, что Лев внушал Аттиле благоговение своим статусом лидера христианской религии, до более приземлённых соображений – Аттила, возможно, в любом случае должен был повернуть назад из-за болезней среди своей армии из-за жаркой погоды. По существующей легенде, во время встречи произошло чудесное явление святых Петра и Павла, что заставило вождя гуннов отказаться от похода на Рим. Художник изобразил сцену встречи у ворот Рима, указав на Колизей, акведук, обелиск и другие здания, хотя на самом деле историческое событие произошло на севере Италии, недалеко от города Мантуя. Источник: Via Musei Vaticani

Первое – это голод и болезни. Северная Италия страдала от нехватки продовольствия и вспышек болезней, и гунны, уже разграбившие большую часть доступных ресурсов, обнаружили, что им с каждым разом всё труднее и труднее продолжать свою военную кампанию.

И второе – римская дипломатия. Папа Лев I (годы жизни: 390–461) встретил Аттилу около Мантуи и, согласно традиции, убедил его повернуть назад. В одном из самых известных эпизодов вторжения римская делегация, включая папу Льва I, встретилась с Аттилой у реки По в 452 году. Точные подробности их встречи до сих пор остаются неясными, но, согласно традиции, папа Лев I успешно убедил Аттилу повернуть назад и пощадить сам Рим. Некоторые источники приписывают это решение божественному вмешательству, в то время как более прагматичные объяснения предполагают, что Аттила уже был склонен отступить из-за логистических трудностей продолжения кампании.

Противостояние с папой Львом I в 452 году во время вторжения в Италию привело к неожиданному отступлению Аттилы, показав, что даже грозный гуннский вождь должен был иногда уступать дипломатическому давлению. Источник: The Metropolitan Museum of Art (МЕТ)

Точные причины отступления Аттилы и сейчас остаются спорными, но вполне вероятно, что здесь сыграло свою роль сочетание множества факторов – римской дипломатии, болезней, логистических проблем и военных действий, начатых византийским императором Флавием Маркианом (годы правления: 450–457) против захваченных гуннами территорий на Балканах, что заставило Аттилу пересмотреть своё длительное пребывание в Италии и отступить...

Смерть Аттилы

Существует несколько версий того, как Бич Божий встретил свой конец. Согласно одной из них, Аттила устроил пир в ночь своей свадьбы, и в результате его чрезмерного увлечения алкоголем он умер от разрыва кровеносного сосуда, из-за чего кровь хлынула ему в горло, и он задохнулся. Другие рассказы включают предположения, что Аттила был убит в первую брачную ночь его молодой невестой Ильдико, дочерью бургундского (или готского) короля, которая убила Аттилу по приказу Флавия Маркиана, византийского императора.

«Смерть Аттилы». Картина венгерского художника Ferenc Paczka (1856–1925). Известен как автор картин на религиозные и исторические темы

Небольшое отступление

Конечно же, Аттила далеко не единственный мировой лидер, покинувший этот бренный мир при весьма странных обстоятельствах. Так, например, король Швеции Адольф Фридрих (1710–1771) умер от того, что объелся, съев всё, что было на столе – от омаров и икры до шампанского и сладкого рулета под названием «семла». Греческий король Александр I (1893-1920) был прикончен укусом инфицированной обезьяны. А античный философ Хрисипп их Сол (279 до н. э – 206 до н. э), как полагают, умер от смеха, увидев, как осёл съел его инжир...

Известные исторические личности, ушедшие из жизни при странных обстоятельствах. Слева: шведский король Адольф Фридрих, скончавшийся от обжорства. В центре: король Греции, умерший от укуса обезьяны, и древнегреческий философ-стоик, умерший от смеха...

На заметку. Жители Константинополя, должно быть, радовались кончине Аттилы, ибо перед самой своей смертью он планировал сравнять Константинополь с землёй, поскольку Восточная Римская империя не выплатила согласованную дань.

Источники расходятся в точных обстоятельствах смерти Аттилы, но ясно одно – он умер в первую брачную ночь. В этом деле основным источником информации является остготский монах и историк VI века Иордан, который имел полный доступ к трудам римского дипломата и историка V века Приска Панийского, сохранившимся лишь частично.

Портрет смерти Аттилы, отмеченный кровотечением из носа, из иллюстрированной страницы рукописи из «Саксонской мировой хроники» (Saxon World Chronicle), возможно, написанная Эйке из Репгова (Eike of Repgow) ок. 1180-1233 гг.

На заметку. Американский филолог Майкл Бабкок (Michael Babcock) выдвинул хорошо обоснованную теорию о том, что Аттила действительно был отравлен, но считает, что исторические труды Приска Панийского были всего лишь пропагандой, призванной изобразить Аттилу пьяницей, и что на самом деле за его смертью стоял кто-то другой – возможно, член семьи, возможно, император Восточной Римской империи, а возможно, и группа заговорщиков...

Похороны

Аттила был похоронен в трёх гробах, каждый из которых был вложен в другой – внешний гроб был из железа, средний из серебра, а внутренний из золота. И согласно легендам того времени, когда тело Аттилы было захоронено, то те, кто его хоронил, были убиты, чтобы место его захоронения не было обнаружено. Как гласит легенда, русло реки было отведено, чтобы Аттилу можно было похоронить в нём, а затем воды были вновь выпущены, чтобы, как и раньше, течь над его могилой. Место его захоронения, которое, как полагают многие историки, находится где-то в Венгрии, остаётся неизвестным по сей день...

И пока окружающие города Европы праздновали смерть Аттилы, гунны погрузились в глубокий траур по своему лидеру. После смерти Аттилы, как сообщает Приск Панийский, мужчины его войска обрезали свои длинные волосы и порезали себе щёки от горя, считая, что величайшего из всех воинов следует оплакивать не слезами или рыданиями женщин, а кровью мужчин. Существуют также неподтверждённые сведения о том, что его невеста Ильдико также была принесена в жертву, а её тело было помещено вместе с его телом, но нет возможности, по крайней мере на данный момент, подтвердить, что это правда.

Его смерть стала колоссальной потерей для гуннов – если бы он прожил немного дольше, то вся история Европы могла бы пойти совсем по другому пути, нежели по тому, который мы знаем сегодня...

Карта империи гуннов. Из книги Питера Хизера (Peter Heather) «Империи и варвары. Падение Рима и рождение Европы». Традиционно считается, что гуннское владычество над Европой внезапно рухнуло сразу же после смерти Аттилы через год после его вторжения в Италию. Считается, что даже сами гунны исчезли после смерти его сына Денгизича в 469 году. Однако некоторые учёные утверждали, что болгары, в частности, показывают высокую степень преемственности с гуннами. Некоторые историки, изучающие этот период, утверждают, что три основных германских племени вышли непосредственно из Гуннской империи – это гепиды и остготы, а все скиры были сильно гуннизированы после того, как гуннское владычество закончилось в Европе. Источник: Oxford University Press

На заметку. Несмотря на различные археологические поиски и расследования на протяжении многих лет, никаких окончательных доказательств существования могилы Аттилы обнаружено не было. Поиски могилы продолжают интриговать историков и археологов до сих пор, но на данный момент она остаётся необнаруженной, хотя некоторые теории предполагают, что его могила может находиться недалеко от реки Тиса или в окрестностях города Сегед (Венгрия).

Распад державы гуннов

Всего за какие-то десять лет Аттила прошёл путь от лидера союза кочевых племён до лидера (правда, кратковременной) целой империи гуннов! На момент его смерти к 453 году империя гуннов простиралась от Центральной Азии до территории современной Франции и долины Дуная, но независимо от обстоятельств смерти Аттилы, империя гуннов была разделена между тремя его сыновьями – Эллаком, Денгизихом и Эрнахом – и вскоре распалась.

Между братьями началась гражданская война, а поскольку наследники сражались друг с другом за увеличение контролируемой ими территории, вассалы гуннов увидели в этом возможность обрести свою независимость. И первым из них, кто открыто восстал против гуннов, был некто Ардарих, король гепидов (германцы), который в 454 году в битве при Недао (совр. Венгрия) разгромил гуннов, а Эллак, сын Аттилы, в этом сражении был убит.

После начала фрагментации империи и гибели Эллака, два выживших сына Аттилы – Денгизих и Эрнах – были в полном отчаянии. Быстрая потеря подчинённых народов и территорий, в сочетании с растущим влиянием таких этнических групп, как готы из семейства Амалов, сделали их положение к северу от Дуная полностью несостоятельным, и единственным доступным для них вариантом было найти хоть какое-то соглашение с Римской империей. Но Рим уже не был таким сговорчивым, как при Аттиле, и в 469 году Денгизих был побеждён римским полководцем Анагастесом, а его голова была публично выставлена напоказ в Константинополе.

Эрнах же и его последователи в конечном итоге были переселены на другой берег Дуная в северную Добруджу (современная Румыния), и независимая власть гуннов к северу от Дуная закончилась. Упадок королевства Аттилы был быстрым и полным.

Хотя достижения Аттилы и были колоссальными, его сыновья, раздираемые распрями, не смогли продолжить его дело. Другие племена, тоже когда-то подвластные гуннам, быстро последовали примеру германского вождя Ардариха, и империя гуннов вскоре распалась. Гунны исчезают из исторических источников после 469 года нашей эры, поскольку ни их походы, ни их поселения, ни какие-либо их действия не упоминаются после этого года. Всё, что осталось от гуннов сегодня, это воспоминания о временах, когда они были грозной силой под предводительством своего могущественного лидера Аттилы.

Итак, империя Аттилы распалась на многие территории, и какая-то часть гуннов вернулась в Скифию. Однако средневековые венгерские хроники утверждали (и утверждают сейчас), что говорящие на венгерском языке секеи – субэтническая группа венгров – это оставшиеся гунны в Трансильвании (Румыния). Таким образом, империя гуннов рухнула, и многие гунны ассимилировались в тех цивилизациях, в которых они когда-то доминировали, оставив свой след во многих частях Европы...

На заметку. Хотя в исторической науке и принято считать, что гунны через несколько лет после смерти Аттилы исчезли окончательно, но всё же даже спустя 100 лет византийские источники всё ещё писали, что гунны якобы обитают в степях Скифии. А в 567 году из Восточных степей пришли конные варвары – авары (обры), которые были потомками белых гуннов (эфталитов) в Центральной Азии и Жужаньском каганате (современные источники обычно пишут, что авары – это гунны, и генетические исследования подтвердили, что авары были связаны с гуннами).

Личность Аттилы

Подводя итог, можно сказать, что ранняя жизнь Аттилы и его приход к власти характеризовались сочетанием семейных амбиций, стратегических военных кампаний и хитрого политического маневрирования, благодаря которым Аттила не только объединил разрозненные гуннские племена под своим руководством, но и создал грозную силу, которая вскоре оказала глубокое влияние на историю всей Европы.

Сегодня Аттила предстаёт перед нами как один из самых загадочных и грозных лидеров в истории, где его стиль управления сыграл решающую роль в содействии успеху его грозных военных кампаний. Он обладал уникальной способностью вдохновлять в своих подданных лояльность и вселять страх в сердца своих врагов. Он был харизматичным, безжалостным и обладал острым пониманием ведения как психологической, так и тактической войны.

А одним из ключевых аспектов лидерства Аттилы был его чисто практический подход – в отличие от многих современных лидеров, которые командовали из тыла, Аттила часто лично вёл свои войска в бой, что не только повышало моральный дух его армии, но и позволяло ему принимать быстрые тактические решения на поле боя. Это прямое участие укрепляло чувство товарищества и уважения среди его воинов, которые были известны своей жестокой эффективностью и непоколебимой преданностью своему лидеру...

Заключение

В заключение надо сказать, что лидерские качества и военные стратегии Аттилы характеризовались замечательным сочетанием исходящей от него ауры харизмы, психологической проницательности, звериного чутья и тактических инноваций, а его способность вдохновлять и командовать разнообразной многоэтнической и высокомобильной армией позволила ему захватить обширные территории и оставить неизгладимый след в истории поздней Римской империи. Но хотя его стратегии и были эффективны в его время, они всё же подготовили почву для будущих возможных проблем, которые возникнут у его преемников из-за сохранения контроля над такой многогранной империей.

Личность Аттилы является знаковой фигурой в мировой истории, часто втянутой в смесь благоговения, страха, а иногда и простого непонимания, а попытка подведения итогов его недолгой жизни, достижений и исторического значения даёт глубокий взгляд не только на самого человека, но и на ту непростую эпоху, в которой он доминировал. Путь Аттилы от простого вождя племени до «Бича Божьего» заключал в себе замечательное сочетание его военной доблести, стратегической дипломатии и безжалостных амбиций, которые полностью изменили динамику всей античной Европы.

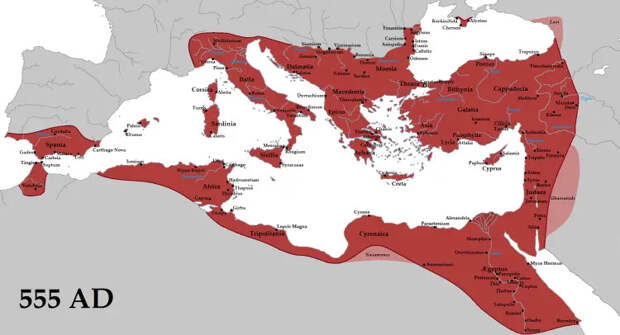

Карта Византийской империи в период её наибольшего подъёма в 555 году н. э. во время правления императора Юстиниана I

Достижения Аттилы многочисленны, а его наследие многогранно – от объединения раздробленных гуннских племён под одним грозным знаменем до руководства успешными военными кампаниями на обширных территориях уже угасающей Римской империи. Его влияние на европейский политический ландшафт было неизгладимым, а стиль руководства, отмеченный как устрашающей агрессией, так и расчётливой дипломатией, способствовал беспрецедентным экспансиям и оказывал огромное давление на Восточную и Западную империи. Договоры и дани, полученные от Рима, служили как наглядным свидетельством его власти, так и катализаторами для более широких геополитических сдвигов.

Но несмотря на грозное присутствие Аттилы при его жизни, его история также является отражением природы власти одного человека, а упадок и последующее падение его Империи, вскоре после его неожиданной смерти в 453 году, только подчёркивают хрупкость даже самых, казалось бы, неприступных правлений...

Непрекращающиеся историографические дебаты о наследии Аттилы столь же обширны и разнообразны, как и завоевания этого человека. Для некоторых историков он военный гений и проницательный политический лидер, которому удалось оставить хоть какое-то наследие среди хаоса поздней античности. Для других же он, наоборот, олицетворяет разрушительную силу варварства, в пусть и умирающем, но пока ещё остающемся цивилизованном Pax Romana. На протяжении пятнадцати веков культурные изображения Аттилы варьировались от его полного поношения до почти мифического героизма, отражая предубеждения и перспективы разных эпох и обществ.

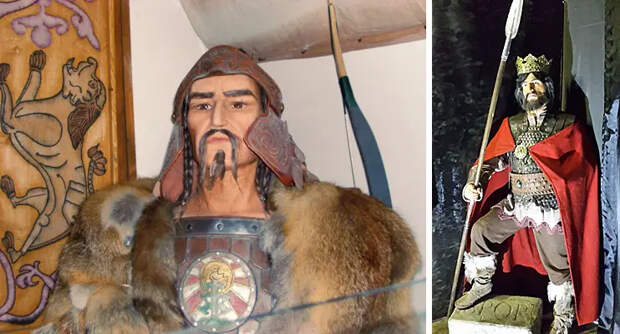

На изображении справа: восковая фигура Аттилы в венгерском музее. Аттила был вождём империи гуннов с 434 по 453 год. Он родился в Паннонии, которая является современной Венгрией, где его считают своим предком, а имя Аттила до сих пор популярно и имеет широкое распространение среди венгров. Тем не менее, венгерский язык не связан с тюркскими языками, на которых говорили гунны, а сами венгры принадлежат к другой этнической группе. Слева: восковая статуя Аттилы Гунна, выставленная в Istanbul Sapphire, Стамбул, Турция. Современные турки, как, впрочем, и все тюрки, тоже считают себя наследниками гуннов...

Рассмотрение жизни Аттилы через призму современного лидерства даёт наводящие на размышления уроки, а его способность объединять различные этнические группы и поддерживать власть над стремительно разрастающейся Империей, иллюстрирует силу харизматичного и авторитетного лидера. Однако быстрый распад его Империи посмертно служит предостережением о ловушках сверхцентрализованной власти и важности устойчивых структур управления...

Как известно, Венгрию основал Арпад, который повёл свой мадьярский народ через Карпаты в 896 году. Однако в глубине венгерского сознания есть подозрение, что Арпад всего лишь возвращал себе земли, застолблённые 450 лет назад Аттилой. Такова история, рассказанная в хронике XIII века Gesta Hungarorum («Деяния венгров»), которая сделала Аттилу родоначальником венгерских королей. А к XV веку Аттила в Венгрии стал своего рода венгерским Карлом Великим, предком не только Арпадов, но и величайшего короля Венгрии Матьяша Корвина, которого его придворные восхваляли как второго Аттилу. Почитание Аттилы, правителя гуннов, в Венгрии имеет свои исторические корни и тесно связано с традициями венгерского королевского двора. В Венгрии очень популярно имя Аттила, а в Будапеште даже имеется десять улиц, названных в честь Аттилы. На фото слева: бюст Аттилы в Кинчем Ловаспарке. В центре: статуя Аттилы в Денешдиаше. На фото справа: Аттила верхом на коне у памятника венгерским королям в Будапеште

Ну и под конец хочу напомнить одну из его цитат о могущественном правлении:

Там, где я прошёл, трава никогда не вырастет снова.

Рекомендуемая литература:

1. Приск Панийский «Готская история»

2. Иордан «О происхождении и деяниях гетов»

3. Бувье-Ажан Морис «Аттила. Бич Божий»

4. Эдвард А. Томпсон «Гунны. Грозные воины степей»

5. Колин Дуглас Гордон «Эпоха Аттилы. Римская империя и варвары в V веке»

6. Эдвард Хаттон «Аттила Предводитель гуннов»

7. Э. Дешодт «Аттила»

8. А. С. Козлов «"Византийская история" Приска Панийского»

9. В. П. Никоноров «Военное дело европейских гуннов в свете данных греко-латинской письменной традиции»